Una costante della fisica che non abbiamo mai misurato direttamente

La velocità della luce nel vuoto è considerata una delle costanti fondamentali dell’universo, con un valore fissato a 299.792.458 metri al secondo. È un parametro essenziale nella teoria della relatività e nelle moderne descrizioni della fisica, eppure, sorprendentemente, non è mai stata misurata direttamente in una sola direzione. Tutte le misurazioni effettuate finora si basano su un viaggio andata e ritorno della luce, sollevando un interrogativo profondo sulla natura stessa del tempo e dello spazio.

Le prime misurazioni della velocità della luce

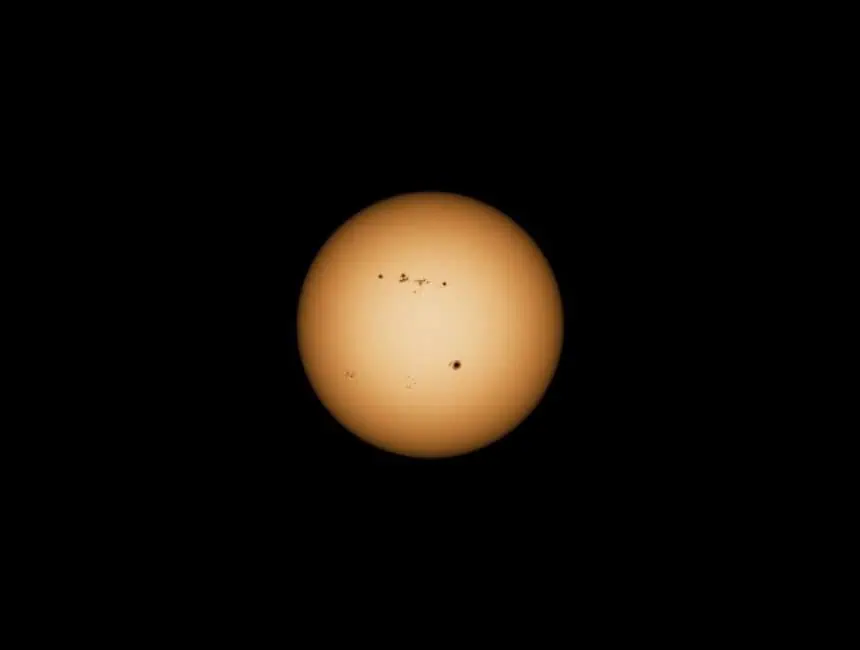

Per lungo tempo, filosofi e scienziati, tra cui René Descartes, hanno ritenuto che la luce si propagasse istantaneamente, senza un limite di velocità. Questo paradigma iniziò a cambiare nel XVII secolo, quando l’astronomo danese Ole Roemer, studiando le eclissi della luna Io, uno dei satelliti di Giove, si accorse di una variazione temporale nel loro verificarsi.

Quando la Terra era più vicina a Giove, le eclissi di Io sembravano anticipare, mentre risultavano in ritardo quando il nostro pianeta si trovava più lontano. Roemer intuì che la luce non viaggia istantaneamente, ma impiega un certo tempo per coprire la distanza. Partendo da queste osservazioni, lo scienziato olandese Christiaan Huygens calcolò un valore approssimativo della velocità della luce, stimandola a 210.824 chilometri al secondo, un risultato sorprendentemente vicino a quello attuale, seppur affetto da errori dovuti alla conoscenza imprecisa dell’orbita terrestre.

La misurazione moderna della velocità della luce

Con il progresso tecnologico, la velocità della luce è stata misurata con tecniche sempre più avanzate, utilizzando laser, specchi rotanti e interferometri. L’approccio più comune prevede di inviare un fascio di luce verso uno specchio posto a una distanza nota, per poi misurare il tempo che impiega a tornare. Conoscendo il tempo di andata e ritorno, si calcola la velocità dividendo la distanza percorsa per il tempo impiegato.

Ma c’è un dettaglio cruciale: in questi esperimenti, la velocità della luce viene sempre misurata nel percorso di andata e ritorno, e non in un’unica direzione. Si assume che la luce viaggi alla stessa velocità in entrambe le direzioni, un presupposto che sembra ragionevole, ma che in realtà non è mai stato verificato direttamente.

Il problema della misurazione in una sola direzione

Se volessimo misurare la velocità della luce in un’unica direzione, avremmo bisogno di due orologi perfettamente sincronizzati: uno nel punto di partenza e uno nel punto di arrivo. Qui sorge la difficoltà fondamentale.

Secondo la teoria della relatività speciale di Albert Einstein, quando due orologi vengono separati nello spazio, non rimangono perfettamente sincronizzati a causa della dilatazione temporale e degli effetti relativistici. Anche se riuscissimo a sincronizzarli in un punto, il semplice atto di spostarli potrebbe introdurre discrepanze nel loro ticchettio.

Inoltre, qualsiasi metodo di sincronizzazione basato sull’uso di segnali luminosi creerebbe un circolo vizioso: per sincronizzare gli orologi dovremmo conoscere la velocità della luce in una sola direzione, ma per misurare la velocità della luce in una sola direzione avremmo bisogno di orologi già sincronizzati.

Einstein e il principio di convenzione

Albert Einstein, nel suo celebre articolo del 1905, affrontò direttamente questo problema, arrivando a una soluzione concettuale. Egli stabilì per convenzione che la velocità della luce fosse identica in ogni direzione, un principio che oggi viene accettato universalmente nella fisica moderna.

Einstein descrisse il problema in questi termini: se si ha un orologio nel punto A e un altro nel punto B, non è possibile confrontare direttamente il tempo tra i due senza una stipulazione aggiuntiva. La soluzione che propose è che il tempo di viaggio della luce da A a B venga definito uguale a quello da B ad A, eliminando la necessità di una misurazione diretta.

Questa idea, pur essendo straordinariamente efficace e coerente con tutte le osservazioni sperimentali, resta una convenzione piuttosto che una verifica empirica.

Un mistero ancora aperto

Nonostante decenni di progressi scientifici, nessuno è mai riuscito a trovare un modo per misurare direttamente la velocità della luce in una sola direzione senza fare affidamento su qualche presupposto teorico. Anche i tentativi più recenti, basati su tecnologie avanzate, non sono riusciti a risolvere il problema senza ricorrere a convenzioni di sincronizzazione.

Sebbene la comunità scientifica accetti il presupposto che la velocità della luce sia uguale in ogni direzione, resta comunque un fondamentale punto cieco nella nostra comprensione dell’universo. E se, in realtà, la luce viaggiasse più velocemente in una direzione e più lentamente in un’altra? Non abbiamo ancora un metodo per scoprirlo, e finché non troveremo un modo per misurarlo, dovremo accontentarci della convenzione einsteiniana.