Quando il cielo crollò sulla Terra: il cratere nascosto sotto lo Yucatán

Nel cuore della penisola dello Yucatán, oggi avvolta dalla vegetazione messicana e dai fondali marini del Golfo del Messico, si cela una cicatrice invisibile ma profonda: il cratere di Chicxulub. Scoperto negli anni ’90 grazie a rilevamenti geofisici e perforazioni petrolifere, questo colosso sepolto misura 180 chilometri di diametro e oltre 20 di profondità. La sua origine? L’impatto, avvenuto circa 66 milioni di anni fa, di un asteroide largo almeno 10 chilometri, lanciato verso la Terra a una velocità superiore a 20 chilometri al secondo (Fonte: Toon et al., 1997).

Le prove geologiche sono numerose: uno strato sottile di iridio, elemento raro sulla Terra ma comune negli asteroidi, è presente in tutto il globo negli strati geologici di quell’epoca. Inoltre, le sferule di vetro e le rocce fusi da impatto ritrovate in Nord America, Europa e perfino in India, confermano la portata globale dell’evento (Fonte: Schulte et al., 2010).

Uno tsunami globale e un inverno che durò anni

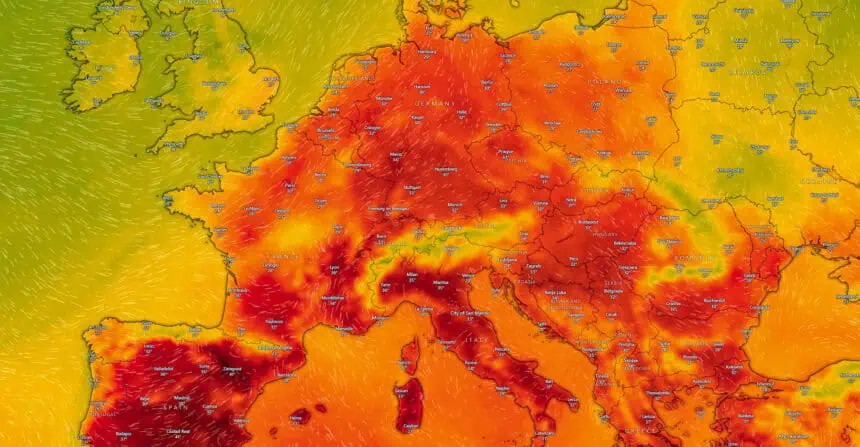

Subito dopo l’impatto, un’onda di fuoco avvolse il continente americano: i detriti incandescenti, caduti dall’atmosfera, innescarono incendi globali. Il calore generato sciolse sedimenti e rocce, vaporizzò zolfo e anidride carbonica, e scagliò milioni di tonnellate di polveri nell’atmosfera. Questo velo opaco oscurò il Sole per mesi o anni, causando una riduzione drammatica delle temperature: un “inverno da impatto” con crollo della fotosintesi, estinzione delle piante e, a cascata, del 75% delle specie viventi (Fonte: Artemieva & Morgan, 2017).

Nei fondali marini, si trovano ancora oggi strati di detriti lasciati da tsunami alti fino a 100 metri, che si propagarono per migliaia di chilometri. Alcuni sedimenti del Nord Dakota, ad esempio, mostrano animali fossilizzati annegati nello stesso giorno dell’impatto, ricoperti da ceneri vulcaniche e frammenti vetrosi provenienti dallo spazio (Fonte: Science Advances, 2019).

Estinzione dei dinosauri e rinascita dei mammiferi

Il più noto risultato di quel cataclisma è l’estinzione dei dinosauri non aviani. Animali che avevano dominato la Terra per oltre 150 milioni di anni si estinsero nel giro di poche migliaia di anni, lasciando spazio ai mammiferi, fino ad allora relegati a nicchie ecologiche marginali. È da questa liberazione ecologica che ebbe origine il fiorire della biodiversità mammifera, e con essa, milioni di anni dopo, anche l’evoluzione dell’uomo (Fonte: Wilson et al., 2014).

Senza quell’asteroide, l’evoluzione terrestre avrebbe potuto seguire un’altra traiettoria. I dinosauri potrebbero ancora dominare i continenti. È lecito immaginare che, in loro assenza, l’intelligenza umana non si sarebbe mai sviluppata.

DART: la prima difesa planetaria messa alla prova

Nel Settembre 2022, la NASA ha compiuto un passo storico: con la missione DART, ha colpito deliberatamente Dimorphos, una piccola luna dell’asteroide Didymos, modificandone con successo l’orbita. È stata la prima prova concreta di “difesa planetaria”: dimostrare che è possibile deviare un corpo celeste pericoloso prima che colpisca la Terra (Fonte: NASA, DART Mission).

I risultati pubblicati nel 2023 hanno confermato che l’orbita di Dimorphos è stata ridotta di 33 minuti, ben oltre le aspettative. Questo apre la strada a future missioni di deviazione tramite impatti cinetici, o persino con tecniche più complesse come trattori gravitazionali o esplosioni nucleari controllate (Fonte: Nature, 2023).

Chi controlla il cielo: la sorveglianza dei NEO

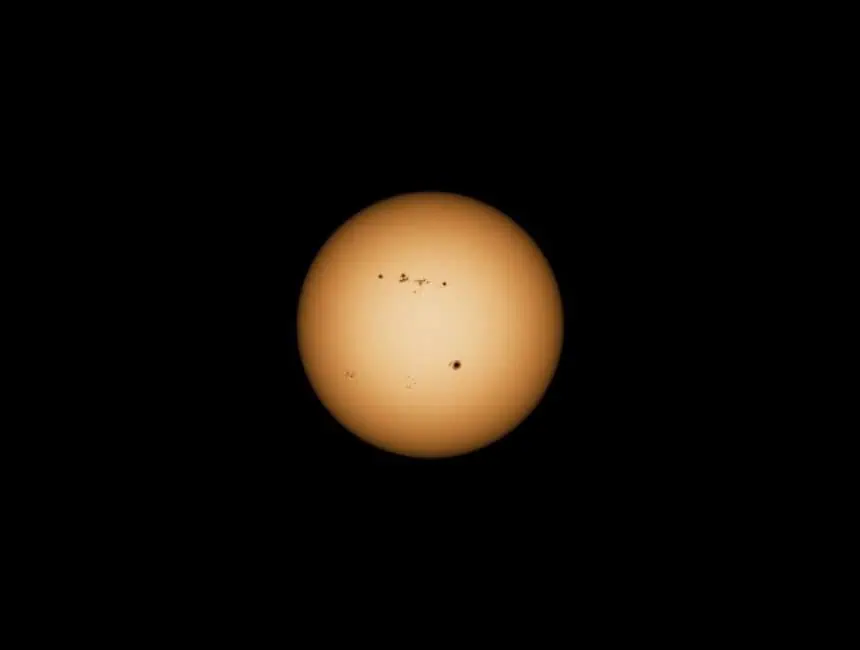

I corpi celesti potenzialmente pericolosi vengono chiamati NEO (Near-Earth Objects). Si tratta di asteroidi e comete con orbite che si avvicinano a quella terrestre, alcuni dei quali possono intersecarla. Al 2025, sono stati scoperti oltre 32.000 NEO, ma se ne stimano più di un milione con diametro superiore a 30 metri (Fonte: NASA Center for Near-Earth Object Studies).

L’ESA ha lanciato nel 2024 la missione NEOMIR, un osservatorio che sorveglierà gli asteroidi che provengono dalla direzione del Sole, invisibili dai telescopi terrestri. Inoltre, la missione Hera, attesa per il 2027, studierà i resti di Dimorphos per raccogliere dati fondamentali sulla struttura interna degli asteroidi (Fonte: ESA).

Quanto è probabile un altro Chicxulub?

Secondo le stime attuali, un impatto simile a quello di Chicxulub si verifica in media ogni 100 milioni di anni. Tuttavia, impatti minori ma comunque devastanti – da 1 km di diametro – potrebbero avvenire ogni 500.000 anni (Fonte: Harris, 2008).

Il problema principale non è “se” accadrà, ma quando, e soprattutto se saremo preparati in tempo. L’impatto del meteorite di Chelyabinsk, in Russia nel 2013, ha colto tutti di sorpresa: un oggetto di 20 metri, esploso in atmosfera, ha causato oltre 1.500 feriti (Fonte: NASA, 2013).

Un asteroide più grande, come quello che colpì la Tunguska nel 1908 (40-60 metri), avrebbe potuto distruggere una metropoli intera, se fosse esploso sopra una città invece che in Siberia.

Rischio calcolato, ma non nullo

Le probabilità che un asteroide da un chilometro colpisca la Terra nel prossimo secolo sono stimate attorno allo 0,01%, ma il rischio aumenta per oggetti più piccoli, che potrebbero comunque causare devastazioni regionali. Secondo il Jet Propulsion Laboratory, la possibilità che un oggetto di 140 metri colpisca la Terra nei prossimi 100 anni è dello 0,05%, e tali eventi avrebbero effetti catastrofici su scala continentale (Fonte: JPL).

Il pericolo esiste ed è reale. Non si tratta di fantascienza. Si tratta di protezione civile interplanetaria.

Chicxulub, dopo gli anni di estinzione di massa

L’estinzione causata dall’impatto di Chicxulub non fu solo una fine, ma anche l’inizio di una nuova era biologica. Se oggi siamo qui a studiarlo, è perché l’evoluzione ha colto l’occasione di un mondo senza dinosauri. Ma in un futuro prossimo, l’umanità non può permettersi di affidarsi al caso.

Oggi sappiamo dove guardare, come calcolare le orbite, e iniziamo a testare le prime tecnologie per deviare il destino. Ma resta aperta la domanda: sapremo agire con decisione quando sarà il momento?