Le due teorie dominanti e l’esperimento cruciale del Cogitate Consortium

Nel Maggio 2024, la prestigiosa rivista Nature ha pubblicato uno degli studi più ambiziosi e attesi nella ricerca sulla coscienza, realizzato dal Cogitate Consortium, un collettivo internazionale di neuroscienziati. Lo studio ha messo a confronto due delle teorie più influenti nel campo delle neuroscienze cognitive: la Global Neuronal Workspace Theory (GNWT) e la Integrated Information Theory (IIT). Si tratta di due approcci estremamente diversi, che da anni dividono la comunità scientifica.

La prima, la teoria del workspace neuronale globale, ipotizza che la coscienza emerga quando le informazioni diventano accessibili a un sistema cerebrale ampio e distribuito, in particolare coinvolgendo la corteccia prefrontale. La seconda, l’informazione integrata, sostiene che la coscienza sia legata alla quantità di integrazione dell’informazione in specifici circuiti cerebrali, in particolare nella corteccia posteriore.

Il progetto, definito “collaborazione avversariale”, ha avuto il merito di far cooperare scienziati con opinioni contrastanti nella formulazione di previsioni verificabili. Un risultato inedito in un campo che da decenni si arena spesso in ipotesi non testabili.

I risultati: nessuna teoria vince, ma la scienza fa un passo avanti

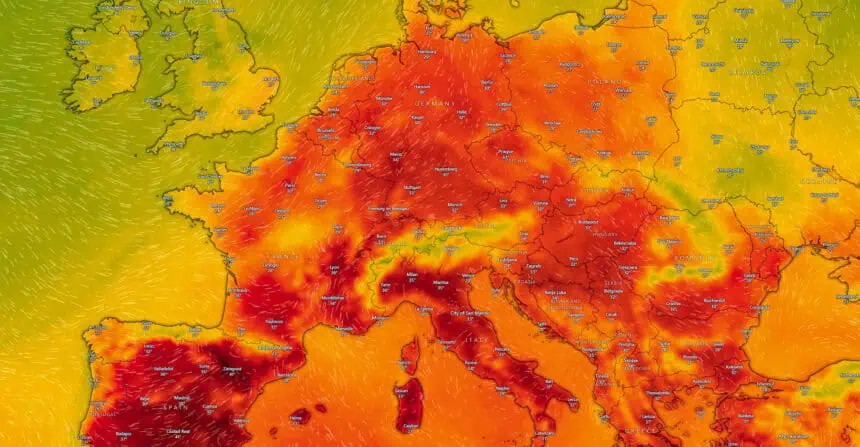

I dati raccolti in laboratori indipendenti sparsi tra Europa, Stati Uniti e Asia hanno messo in luce una realtà complessa. Alcuni risultati sembravano sostenere GNWT: ad esempio, la decodifica dell’attività cosciente era possibile dalla corteccia prefrontale, ma non in modo consistente. Altri risultati hanno messo in difficoltà IIT, non confermando la sincronizzazione sostenuta prevista nella corteccia posteriore.

Ciò che è emerso con forza è che nessuna delle due teorie è stata convalidata completamente, ma nemmeno falsificata del tutto. Entrambe, in certi casi, hanno fallito le proprie previsioni fondamentali. È proprio questa ambiguità a rendere ancora più urgente un cambiamento nel modo di affrontare lo studio della coscienza.

Un terreno ancora troppo fertile per il bias di conferma

Uno dei problemi più evidenti nel campo della neuroscienza della coscienza è che gli esperimenti sono spesso progettati da chi vuole confermare una teoria piuttosto che metterla alla prova. Uno studio del 2022, firmato dagli stessi ricercatori del Cogitate Consortium, ha dimostrato che si può prevedere quale teoria sarà supportata da uno studio semplicemente analizzandone il design.

Questo approccio rischia di cristallizzare il dibattito anziché farlo evolvere. Il valore dello studio pubblicato su Nature sta proprio nel fatto che esperimenti e previsioni sono stati concordati in anticipo, senza che nessuno degli scienziati coinvolti potesse manipolare i criteri a proprio favore.

La coscienza come sfida filosofica, concettuale e metodologica

La difficoltà di spiegare perché esiste un’esperienza soggettiva – perché non siamo solo macchine che elaborano dati, ma esseri che sentono e percepiscono – rimane uno dei grandi misteri della scienza contemporanea. Come ha osservato Daniel Kahneman, ideatore del metodo delle collaborazioni avversariali, è improbabile che un esperimento possa convertire gli scienziati da una teoria all’altra. Ma questo non significa che il metodo sia inefficace.

Anzi, il valore sta nella trasparenza, nella ripetibilità e nella comparabilità tra approcci diversi. Forse la coscienza è un fenomeno che richiederà strumenti ancora non inventati o rivoluzioni teoriche che oggi non possiamo nemmeno immaginare.

Un campo in cui anche l’irrazionalità ha un ruolo costruttivo

Paradossalmente, l’ostinazione degli scienziati nel difendere le proprie ipotesi – anche di fronte a evidenze contrarie – potrebbe rivelarsi utile. Finché il confronto avviene all’interno di strutture collaborative solide e ben progettate, questa varietà di prospettive può contribuire a un progresso più robusto e più onesto. La chiave è costruire modelli di ricerca che prevedano il dissenso, non lo eliminino.

Fonti dirette e approfondimenti: